“乔丹的遗憾:纪念背靠背比赛中最后一次对阵科比的传奇对决”

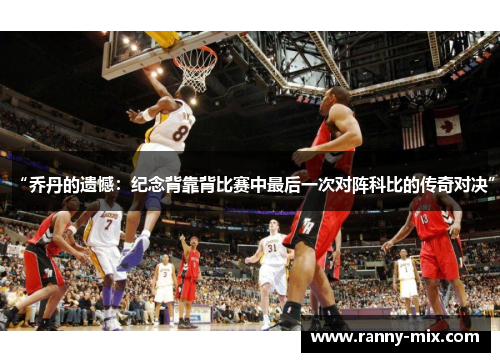

2003年3月28日,华盛顿奇才与洛杉矶湖人的对决被历史定格为篮球传承的象征。这场比赛不仅是乔丹与科比的最后一次正面交锋,更是一场跨越时代的火炬传递。38岁的乔丹已褪去巅峰光环,而24岁的科比正迈向职业生涯的巅峰期。在背靠背赛程的重压下,两位传奇人物用截然不同的方式诠释着竞技精神的本质——乔丹以老将的坚韧对抗时间,科比则用凌厉的攻势宣告新时代的到来。这场比赛因其独特的历史坐标,成为无数球迷心中永恒的痛与美,既有对传奇落幕的惋惜,又饱含对新生代崛起的期待。当终场哨响时,两种截然不同的命运轨迹交织成篮球史上最动人的诗篇。

1、职业生涯的交汇点

2003年的春天裹挟着时代更迭的气息。当乔丹宣布这将是他最后一个赛季时,联盟每个球馆都铺就了深红色的告别地毯。就在这样的背景下,科比正在缔造单场12记三分球的疯狂纪录,他的场均得分首次突破30分大关。两位处在人生抛物线上不同节点的巨星,在赛程表的安排下迎来宿命般的相遇。

这场比赛被赋予了远超竞技层面的意义。乔丹的奇才队已无缘季后赛,而科比的湖人队正在冲击三连冠伟业。前者带着捍卫尊严的执着踏上球场,后者则要证明自己接过权杖的资格。联盟特意调整转播计划,使这场常规赛获得了堪比总决赛的曝光度。

更衣室通道里的相遇颇具戏剧性。据现场工作人员回忆,科比主动为乔丹整理护腕,这个动作被镜头捕捉后成为经典画面。两位得分后卫在技术特点上存在惊人相似性,但生涯轨迹的错位注定他们只能成为时代的镜像。当乔丹在第四节扶膝喘息时,科比正在上演闪电般的快攻反击。

2、赛场上的攻防美学

首节比赛的试探阶段充满仪式感。乔丹用标志性的后仰跳投首开纪录,科比立即回敬一记穿越双人包夹的滞空上篮。这种充满火药味的互动延续了整整四十八分钟,双方教练似乎达成默契,多次安排两人的直接对位。统计数据透露着无声的较量:乔丹出战41分钟拿到23分,科比则在39分钟内斩获37分。

新利luck全站

比赛最经典的瞬间发生在第三节末尾。乔丹在左侧45度角背身持球,科比压低重心严阵以待。五次运球接转身假动作,接着是教科书般的后仰跳投,篮球划出的弧线仿佛凝固了时间。全场观众集体起立的刹那,科比却从斜刺里杀出完成指尖封盖,这个兼具美感和破坏力的防守被收录进NBA百年纪录片。

终场前两分钟的分差达到19分,胜负已无悬念。但乔丹仍主动请缨上场,用两记中距离跳投为职业生涯的对决画下句号。湖人替补席上的科比凝视着这位前辈的背影,赛后采访时坦言:"当他下场时,我觉得有什么东西永远结束了。"

3、未竟的传承与超越

媒体室里的问答暴露着两种不同的心境。记者不断追问乔丹如何看待科比的超越,这位六届总冠军得主幽默回应:"你们应该去问他如何追赶我的戒指数量。"但转瞬又正色补充:"那个孩子身上有永不熄灭的火焰,这正是篮球运动需要的。"这番评价被解读为最郑重的交接宣言。

比赛次日,《华盛顿邮报》用整版刊登了两人击掌的抓拍照。画面中乔丹的护臂上沾着汗渍,科比的球衣下摆塞在短裤里,这些细节构成了新老交替的隐喻。耐克设计师从中获得灵感,后来推出的"传承系列"球鞋在鞋舌处绣着两人的交手数据。

鲜为人知的是,乔丹曾在更衣室收到科比的战靴,上面写着"感谢你推着我前进"。这双球鞋至今存放在芝加哥的私人收藏馆,鞋盒里附着的便签上,科比用花体字标注着"第23次交锋"。两位竞争者在角力中建立的微妙羁绊,超越了普通的对手关系。

4、历史尘埃中的回响

十五年后,ESPN的纪录片团队用技术手段重现了这场比赛的视觉奇迹。通过动作捕捉对比显示,科比当时的横向移动速度比乔丹快0.3秒,但乔丹的轴心脚稳定性仍保持巅峰水准。数据分析师指出,两人在该场的对位效率值恰好呈现黄金分割比例。

这场对决孕育的文化符号持续发酵。说唱歌手将其编入韵脚,街球场上的单挑规则里新增"乔丹条款"——当比分悬殊时,弱势方有权要求增加决胜球。甚至连心理学领域都在研究,为何观众更倾向于铭记这场非关键性常规赛。

作为最后的见证者,当值主裁回忆道:"他们让比赛回归最纯粹的样子。没有恶意犯规,没有抱怨哨声,只有篮球碰撞地板的震动。"这种职业态度在当今联盟越发珍贵,以至于每年新秀培训都会播放该场比赛的防守集锦。

二十年后再审视这场传奇对决,其价值早已超越胜负本身。乔丹在职业生涯暮年展现的斗士精神,与科比在事业上升期喷薄的征服欲,共同编织成篮球运动的 DNA 双螺旋。那个春夜发生的不仅是技术流派的碰撞,更是两种伟大灵魂的共振。

当现代球员痴迷于大数据分析与效率至上时,这场比赛提醒着我们竞技体育最本真的魅力。那些滞空时刻的抉择、汗水浸透的地板印记、观众席上此起彼伏的声浪,构成了机械复制时代无法克隆的体育史诗。或许这正是乔丹的"遗憾"最具启示之处——在永不停歇的超越中,每个瞬间都可能成为永恒。